躯体感觉障碍

概述:感觉(sense)是各种形式的刺激作用于感受器在人脑中的反映。

1.感觉可分为两类

(1)一般感觉:包括:

①浅感觉:为皮肤、黏膜感觉,如痛觉、温度觉和触觉。

②深感觉:来自肌肉、肌腱、骨膜和关节的本体感觉,如运动觉、位置觉和振动觉。

③皮质感觉(复合感觉):包括定位觉、两点辨别觉、图形觉和实体觉等。

(2)特殊感觉:如视觉、听觉、嗅觉和味觉等。

2.感觉的解剖学基础简介 如下:

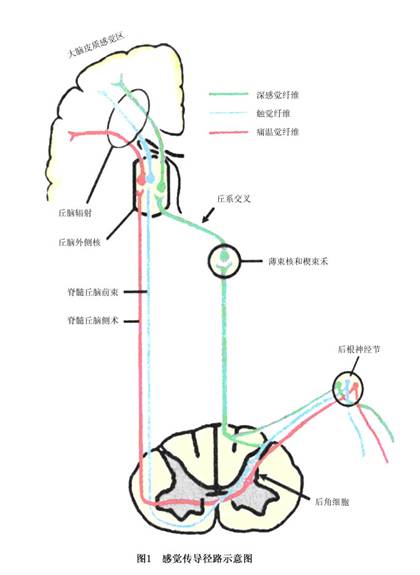

(1)躯体痛温觉、触觉传导径路(图1)。

①皮肤黏膜痛温触觉感受器→脊神经→脊神经节→沿后根进入脊髓并上升2~3个节段→后角细胞→白质前连合交叉至对侧→痛温觉纤维组成脊髓丘脑侧束。

②触觉纤维组成脊髓丘脑前束→丘脑腹后外侧核→丘脑皮质束→内囊后肢后1/3→大脑皮质中央后回上2/3区及顶叶。

(2)头面部痛温觉触觉传导径路:

皮肤黏膜痛温和触觉周围感觉器(三叉神经眼支、上颌支、下颌支)→三叉神经半月神经节→三叉神经脊束→三叉神经脊束核(痛温觉纤维终止于此)和感觉主核(触觉纤维)→交叉到对侧组成三叉丘系上行→经脑干→丘脑腹后内侧核→丘脑皮质束→内囊后肢→大脑皮质中央后回下1/3区。

(3)分离性感觉障碍的解剖学基础:

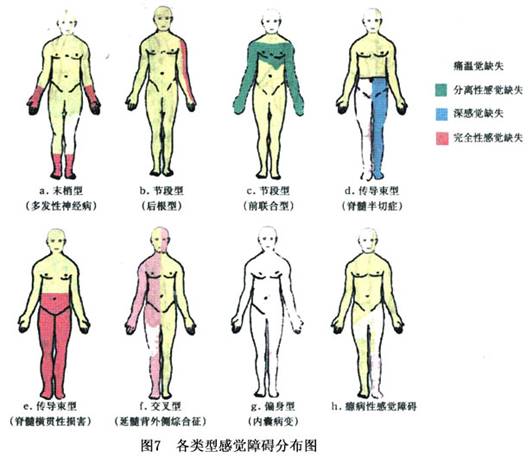

深浅感觉传导路(图1)均由3个向心的感觉神经元相连而成,后根神经节为Ⅰ级神经元,Ⅱ级神经元纤维均交叉,丘脑外侧核为Ⅲ级神经元。痛温觉Ⅱ级神经元为脊髓后角细胞,换神经元后交叉至对侧;深感觉、精细触觉纤维进入脊髓后先在同侧脊髓后索上行至延髓薄束核、楔束核,换神经元后交叉至对侧。深浅感觉传导路不同是分离性感觉障碍(痛、温觉受损而触觉保留)的解剖学基础。

(4)脊髓内感觉传导束排列顺序(图2):

后索内侧为薄束,是来自躯体下部(腰骶)纤维,外侧为楔束,是来自躯体上部(颈胸)纤维。脊髓丘脑束与之相反,外侧传导来自下部脊髓节段感觉,内侧传导来自上部脊髓节段感觉,对髓内与髓外病变有定位意义。

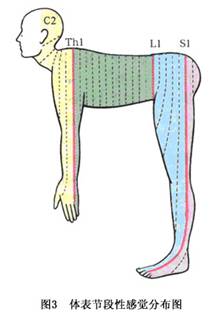

(5)感觉的节段性支配:皮节是一个脊髓后根(脊髓节段)支配的皮肤区域。有31个皮节,与神经根节段数相同。图3示意颈、胸、腰、骶神经的节段性分布。胸部皮节的节段性最明显,体表标志如乳头水平为T4,剑突水平为T6,肋缘水平为T8,平脐为T10,腹股沟为T12和L1。每一皮节均由3个相邻的神经根重叠支配,因而,脊髓损伤的上界应比感觉障碍平面高1个节段。

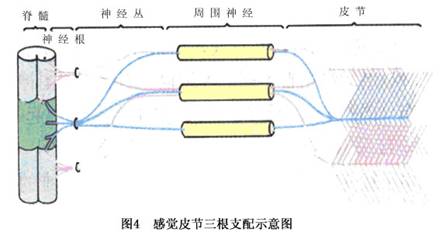

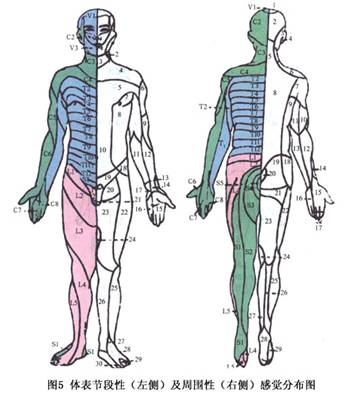

(6)神经根纤维在形成神经丛时经重新组合分配,分别进入不同的周围神经,即组成一条周围神经的纤维来自不同的神经根,因此,周围神经的体表分布完全不同于神经根的节段性感觉分布。显然,一条周围神经损害引起的感觉障碍与脊髓神经根损害引起的完全不同(图4、图5)。

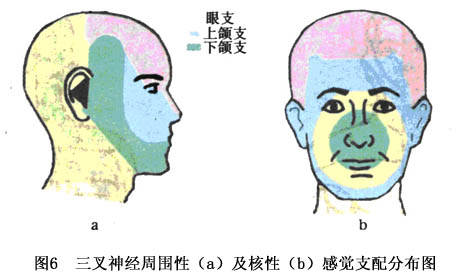

(7)三叉神经周围性及核性支配:周围性支配指眼支、上颌支和下颌支;核性支配由于接受痛温觉纤维的脊束核接受传入纤维的部位不同,口周纤维止于核上部,耳周纤维止于核下部,脊束核部分损害可产生面部葱皮样分离性感觉障碍 (图6)。

3.感觉障碍分类 根据病变性质,感觉障碍可分为两类:

(1)刺激性症状:感觉径路刺激性病变可引起感觉过敏(量变),也可引起感觉障碍如感觉倒错、感觉过度、感觉异常及疼痛等(质变)。

①感觉过敏(hyperesthesia):指轻微刺激引起强烈感觉,如较强的疼痛感。

②感觉倒错(paraesthesia):指非疼痛性刺激引发疼痛。

③感觉过度(hyperlpathia):感觉刺激阈增高,不立即产生疼痛(潜伏期),达到阈值时可产生一种定位不明确的强烈不适感,持续一段时间才消失(后作用);见于丘脑和周围神经损害。

④感觉异常(paresthesia):在无外界刺激情况下出现异常

自发性感觉,如烧灼感、麻木感、肿胀感、沉重感、痒感、蚁走感、针刺感、电击感、束带感和冷热感等。

⑤刺激性症状的疼痛特点分为:

A.局部性疼痛(local pain):如神经炎所致局部神经痛。

B.放射性疼痛(radiating pain):如神经干、神经根及中枢神经系统刺激性病变时,疼痛由局部扩展到受累感觉神经支配区,如肿瘤或椎间盘突出压迫脊神经根,脊髓空洞症引起痛性麻木等。

C.扩散性疼痛(spreading pain):疼痛由一个神经分支扩散到另一分支,如手指远端挫伤可扩散至整个上肢疼痛。

D.牵涉性疼痛(referred pain):由于内脏与皮肤传入纤维都汇聚到脊髓后角神经元,内脏病变疼痛可扩散到相应体表节段,如心绞痛引起左侧胸及上肢内侧痛,胆囊病变引起右肩痛。

(2)抑制性症状:感觉径路破坏性病变引起感觉减退或缺失。

①完全性感觉缺失:同一部位各种感觉均缺失。

②分离性感觉障碍:同一部位痛温觉缺失,触觉(及深感觉)保存。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防